産業廃棄物とは

廃棄物とは

ひとの営みによってゴミは発生します。ゴミは正式には廃棄物と呼ばれ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)では「『廃棄物』とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」と定義されています。難しい言い回しになっていますが、簡単に言うと「使用者にとって価値が無く、売買することができず、不要となった固形状又は液状のもの」が廃棄物とされています。つまり、有価物や排ガスなどの気体状のものは廃棄物には該当しません。

廃棄物の分類

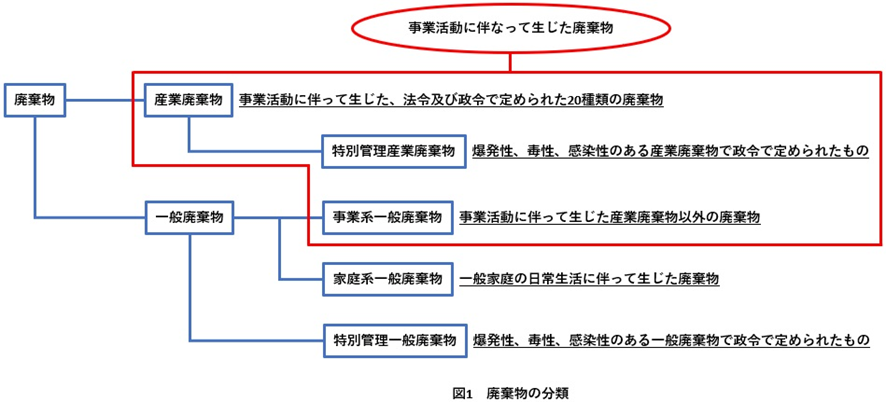

一概に廃棄物といっても、廃掃法では様々な種類に分類されます。

廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に大別されます。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃掃法で定義された20種類に分類される廃棄物を指します。そして、産業廃棄物の定義から外れた廃棄物が一般廃棄物となります。

さらに、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性が認められ、人体又は生活環境に対して被害が生じる恐れのある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類されます。

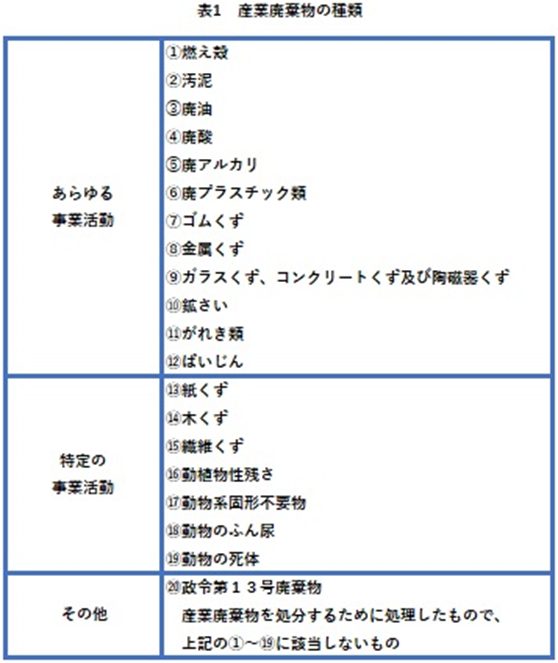

産業廃棄物の種類

産業廃棄物には、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動にともなうもの」があります。表1にある①~⑫の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、全てが産業廃棄物に該当します。それに対して、表1にある⑬~⑲の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当します。例えば、製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物に該当しますが、オフィスから排出される紙くずは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に該当します。 表1にある⑳の政令13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために処理したもので、表1にある①~⑲には該当しない産業廃棄物を指します。例えば、有害物質を含有する汚泥をコンクリート固形化したものなどが該当します。

産業廃棄物の処理の流れ

廃掃法において、産業廃棄物を適正に処理する責任は排出事業者にあります。しかし、排出事業者が産業廃棄物を適正に処理する能力を有さない場合は、適当な許可を有する廃棄物処理業者と契約を締結することで処理を委託することができます。

産業廃棄物の処理は「収集・運搬」、「中間処理」、「最終処分」という3つの工程からなります。

- 収集・運搬:排出事業者又は収集運搬業許可を有する廃棄物処理業者が、産業廃棄物を適正に処理できる施設まで運搬することを指す

- 中間処理 :産業廃棄物の最終処分を行なうために資源回収(リサイクル)、減量化・減容化、安定化、安全化・無害化(中和)などの処理を施すことを指す

- 最終処分 :中間処理の工程を経た産業廃棄物を地中に埋める、海洋に投棄(現在ではあまり行われていない)するなど、処理における最終工程を指す

「収集・運搬」、「中間処理」、「最終処分」のいずれも委託を受けて処理する場合は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません。また、「収集・運搬」では収集運搬基準、積替保管を行なう場合は積替保管基準、「中間処理」では中間処理基準、「最終処分」では埋立処分基準といった、産業廃棄物の処理には非常に詳細かつ厳格なルールが制定されています。そのルールに反する行為を行なった場合は、許可の取り消し、罰金、懲役などの各種の罰則が適用されます。

マニフェスト制度

産業廃棄物管理票は一般的にはマニフェストと呼ばれており、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物が契約内容通りに適正に処理されているか確認するための書類です。

平成5年に特別管理産業廃棄物が先んじてマニフェスト交付の義務対象となり、平成10年には全ての産業廃棄物がマニフェスト交付の義務対象となりました。

その背景には高度経済成長期からバブル期にかけて、モノの製造と消費が著しく増大したことによる、廃棄物の激増とその不当放棄や不適正な処理が横行したことにあります。

まとめ

・産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた、政令及び法令で定められた20種類の廃棄物

・産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあるが、契約を締結すれば許可業者に委託できる

・産業廃棄物の処理委託を受ける場合は、管轄する都道府県知事からの許可が必要となる

・産業廃棄物の処理は「収集・運搬」、「中間処理」、「最終処分」の3つの工程からなる

・産業廃棄物を処理する際にはマニフェストの交付が義務付けられている