リターナブルびんとは

ガラスびんの分類

酒類、飲料、調味料などに広く使用されているガラスびんは、ワンウェイびんとリターナブルびんの2種類に大別されます。

ワンウェイびんとはその名の通り、英語の「One-Way=一方通行」からなり、使用されると廃棄となり、一度の使用で容器としての役割を終えるガラスびんを指します。

それに対して、リターナブルびんはその名の通り、英語の「Returnable=返却可能」からなり、いくつかの工程を経ることで消費者から生産者に返却されて、何度も繰り返し使用されるガラスびんを指します。

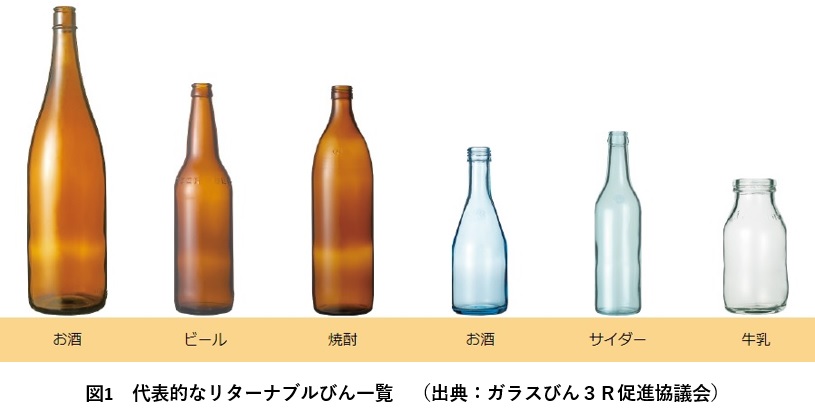

代表的なリターナブルびんとして、一升びん、ビールびん、牛乳びんなどが挙げられます。

リターナブルびんの歴史

日本でガラスびんが普及したのは明治時代とされています。舶来のワインやブランデーなどの洋酒が流通するようになり、飲み終えた空きびんは珍重され、それを買い集めて販売する商売が生まれました。この時期は清酒や醤油の容器が木樽からガラスびんへと徐々に移行する期間でもあり、これが今日における、びん商というリターナブルびんを取り扱う業者の源流となります。

その後、国内でもガラスびんは生産されるようになり、明治34年にはリターナブルびんの原点でもある一升びんに入った清酒が売られるようになりました。それまで、国内におけるガラスびんの生産は宙吹きという人工製でしたが、大正5年にはビールびん(入味量が統一されて、現在のリターナブルびんとしての大びんが生産されたのは昭和19年)、大正13年には自動製びん機での一升びんの量産が開始されました。いわば、大正時代はリターナブルびんの本格的な台頭を告げる時代でした。

リターナブルびんの現状

明治時代から大正時代にかけて誕生したリターナブルびんは、今日においても広く流通しています。しかし、リターナブルびんの流通本数は減少傾向にあります。

一升びんを例に挙げると、最盛期の昭和48年には約15億本が流通していましたが、令和3年には約8千万本と約半世紀でその数は約20分の1にまで減少しています。

リターナブルびんの流通本数の減少事由としては、容器の多様化、社会構造及び流通構造の変化が挙げられます。

ガラスびんは化学的安定性や気密性の高さから、内容物の保存性という観点においては優れた容器ですが、重くて割れやすいという欠点もあります。それに対して、紙パック、缶、ペットボトルといった後発容器は軽くて割れにくいという特徴があり、昭和37年には紙パック入りの牛乳、昭和41年には缶入りのビール、昭和52年にはペットボトル入りの醤油が発売されたことで、そのハンドリングの良さからガラスびんに取って代わって、これらの容器が広く普及しました。

また、社会構造とそれに伴う流通構造の変化も、リターナブルびんの減少に多大な影響を与えました。核家族化の進行と単身世帯や共働き世帯の増加により、少量多品種の購買が志向されるようになり、それまでの一般小売店(比較的小規模で、特定の種類の商品だけを品ぞろえしている業態)による、まとめての商品配達ではなく、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの必要に応じた商品購入が主流になったことで、ガラスびんよりも持ち運びが容易な他容器の需要が高まりました。また、このような変化により、リターナブルびんの流通機能を担っていた、酒屋や牛乳販売店といった一般小売店が激減したことも、リターナブルびんの減少の大きな要因でもあります。

一升びんのリターナブルの流れ

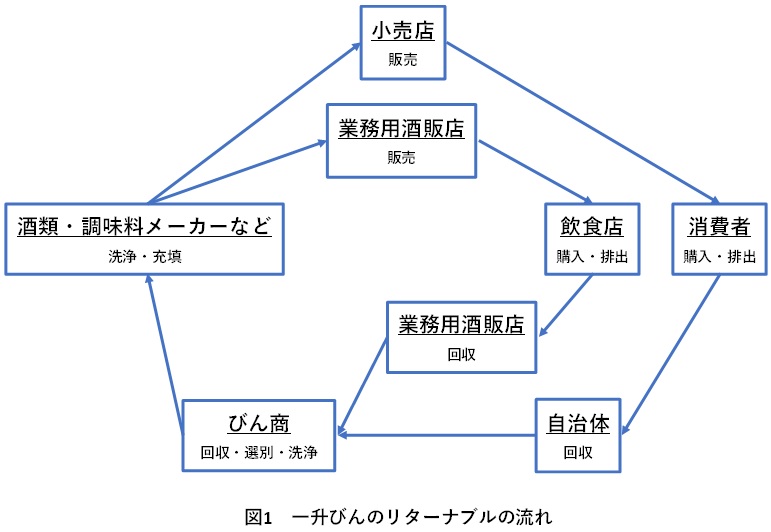

本項では一升びんを例にとり、リターナブルの流れを解説します。

図2にあるように、一升びんは酒類や調味料メーカーから中身入り製品として出荷されて、消費者と飲食店で消費されることで空きびんとなります。空びんとなった一升びんは、びん商の手に渡り、選別と洗浄(酒類や調味料メーカーで洗浄する場合もあります)の作業工程を経て、再び酒類や調味料メーカーに戻ります。

このように、一升びんは何度も繰り返し使用される容器です。また、その最大の特徴は幅広い内容物が充填されている点にあります。一般的なものでは清酒、焼酎、醤油がありますが、ビールや食用油などにも使用されています。流通本数が減少傾向にあるとはいえ、いまだに一升びんがリターナブルびんとして根強く流通しているのは、幅広い内容物メーカーに使用されていることにあります。

リターナブルびんの環境優位性

リターナブルびんを繰り返し使用することで、新たにワンウェイびんを製造するよりも地球環境への負荷を低減することができます。地球温暖化の原因である温室効果ガス(以下、GHG)の排出量をライフサイクルアセスメント(以下、LCA)の観点から解析すると、洗浄工程での負荷を鑑みても、一升びんを5回リターナブルすることでワンウェイびんよりも、1本当たりのGHGの排出量を約66%削減することができます。

(詳細は「ガラスびん3R促進協議会 びんの3R通信 Bintsu Vol.50 https://www.glass-3r.jp/news/pdf/news20210331.pdf」をご参照ください)

これに加えて、LCAの観点によるGHGの排出量は紙パック、缶、ペットボトルといった他容器よりも優れています。一升びんを5回リターナブルすることで紙パックよりも約25%、缶よりも約60%(これはアルミ缶の場合であり、スチール缶の場合はより環境優位性があります)、ペットボトルよりも約50%のGHGの排出量を削減することができます。

(詳細は「環境省 瓶リユースに関する環境負荷影響評価(既往研究調査の整理)https://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_2_council/mat110201_001.pdf」をご参照ください)

つまり、リターナブルびんは繰り返し使用すればするほど、ワンウェイびんをはじめ、その他の容器よりも環境優位性が高い容器となります。但し、1度の使用で廃棄されてしまうなど、リターナブルされる回数が極端に少ないと環境優位性は失われてしまいます。

まとめ

・ガラスびんはワンウェイびんとリターナブルびんの2種類に大別できる

・リターナブルびんは何度でも繰り返し使用することができる

・共通規格としてのリターナブルびんは大正時代に誕生した

・リターナブルびんを取り扱う業者をびん商という

・リターナブルびんは時代の趨勢により、流通本数は減少している

・リターナブルびんのリターナブルシステムは確立されている

・リターナブルびんは繰り返し使用することで、他容器と比べて地球環境に最も優しい容器になる